前提(竜巻回転原子モデル)

本仮想物理はWEBサイト「およよと驚く毎日」様の竜巻回転原子モデルを発想の原点としているため、借用した概念を以下に示す。

なお、「およよと驚く毎日」様とは、論理や用語が一部異なり、奇怪転界独自のものとなっているので、元の竜巻回転原子モデルについては以下のリンクを参照願いたい。

1)標準原子核モデルと 竜巻回転原子モデルの構造の違い

標準原子核モデルでは一塊の原子核を多数の電子が球状に取り巻いている。

元素の周期律表には独特な規則性があるが、標準原子モデルではこの規則性を説明するためK,L,M,N殻と言う異なるエネルギー遷移殻を持ち込んでいる。

これは原子核を電子が球状に取り巻く原子モデルにおいて、周期律表の規則性を満足させるため、後から追加された仕組みである。

しかし、一塊となっている原子核に対し、何故異なるエネルギー遷移殻を取ることが出来るのだろうか?

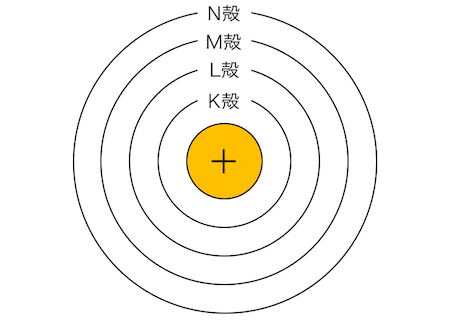

一方、 竜巻回転原子モデルの原子核はバラバラに分散しており、電子が回転する大きな円錐と、陽子(&中性子)が回転する小さな円錐が、お互いの円錐の頂点を共通重心として結合した砂時計のような形をしている。 また電子と陽子・中性子の質量の違いから、竜巻回転はアンバランスなコマのような不規則な動きをしており、これが原子の存在空間となっている。

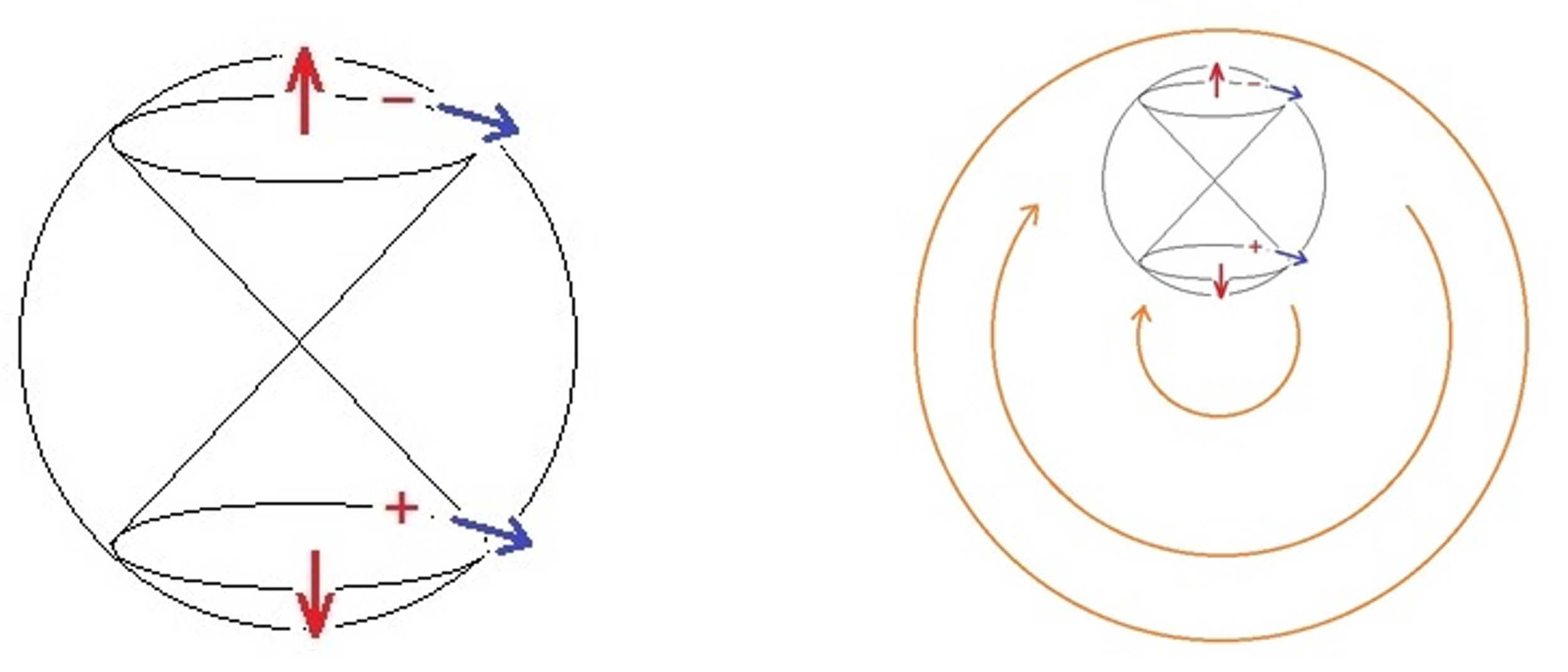

2) 周期律表の族⇒竜巻回転原子モデルの段

竜巻回転原子モデルは先の図で示したように、砂時計のような竜巻回転する原子モデルが基本となっており、一方の極に電子が反対の極に陽子や中性子が回転しており、その回転を上から見ると下図のような階層型のドーナッツ構造となっている。

周期律表の族(横方向)のblockは2,6,10,14という等差数列で増加しているが、この数列は上図の竜巻回転の各段のドーナッツ部の2倍の面積((2n-1)×2)と一致し、この1つの面積を1つの電子が、対極の1つの面積を陽子と中性子が占有すると考えたのが竜巻回転モデルである。 このようなモデルであれば、最内核の軌道のエネルギーが最も低く、外縁ほどエネルギーが高いと考えるのは自然であり、エネルギー遷移殻による違いが説明できる。

3) 周期律表の周期⇒竜巻回転原子モデルの軸

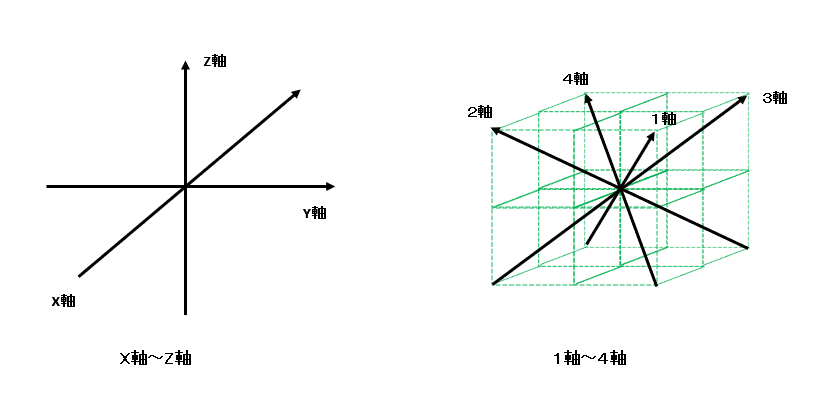

周期律表の周期(縦方向)の増加は、3次元空間に竜巻回転の砂時計構造が配置される軸の増加である。

最初の水素とヘリウムはX軸(周期1)のみの砂時計構造であるが、原子番号が増えると、Y軸(周期2)、Z軸(周期3)、・・・と新たな砂時計構造が生成される。

具体的には、第1周期(Ⅹ軸)⇒2(1s)、第2周期(Y軸)⇒2+6(2s+2p)、第3周期(Z軸)⇒2+6+10(3s+3p+3d),第4周期(1軸)⇒2+6+10+14(4s+4p+4d+4f)、・・・と各周期ごとに竜巻構造が構成される。

第4周期(1軸)から第7周期(4軸)までは、2+6+10+14の同じ砂時計構造が生成されるが、これはX軸からZ軸で囲われた同形の空間に砂時計構造が構成される為であろう。

核分裂では、常に類似した元素への分裂が発生するが、

従来の中心殻に1つの大きな原子核では、毎回ランダムな分裂となり、このような規則性のある分裂は説明出来ない。

しかし、竜巻回転原子モデルの場合、軸の単位の抜き差しが分裂である、と考える事で規則性が説明出来る。

以上の