奇怪転界は以下の思考方式に従っています。

【奇怪転界の思考方式】

- ① 現実世界で観測された事実を満足する。

- ② 標準理論は一度棚上げしゼロから考える。

- ③ 現実の現象と標準理論が不整合の場合、現実の現象を採用する。

- ④ 仮説は可能な限り原理に近く、論理的でシンプルなこと。

- ⑤ 個々の仮説は、他の仮説と整合すること。

本文をご覧頂く際は「前提」を事前にお読み下さい。

本文

第1章 時間とは何か?

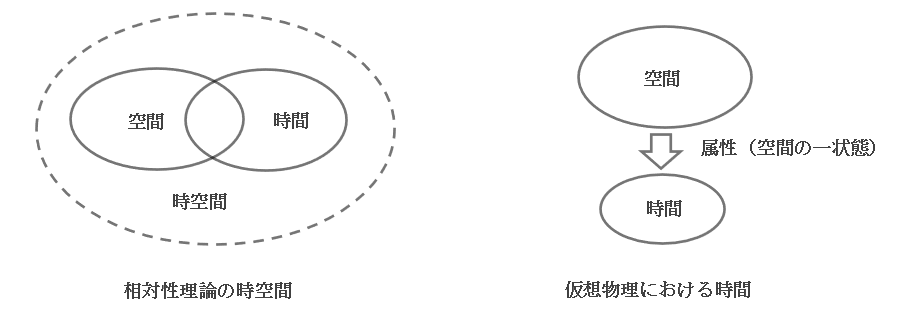

相対性理論では「時間と空間は絶対的なものではなく、伸び縮みする時空として一体不可分な概念である」とされているが、このような時空間は本当にあるのだろうか?

全ての物理現象の根本には時間があり、仮想物理を検討する際も、「時間とは何か?」は避けて通れない。

- 相対性理論の土台となった光速度不変の原理については以下の疑問がある。

- 事実1;光速度不変の原理の実験への疑問

光速度不変の原理は地上の実験(マイケルソン=モーリーの実験)で正しいことが証明されている。しかし、それは地上での証明であり、広大な宇宙でも成り立つかは不明である。 - 事実2;物質中での光速度

光速度は、空中で30.0万km/s、水中で22.5万km/s、ガラス中で20.0万km/sと変化している。これについては量子電磁力学で「光により励起した電子が復帰すると光群が発生し、元の光と合成し遅延する」 とし光速度不変の原理と矛盾しないとしているが、再放出された光が拡散もせずに直進すると言うのは不思議である。 単純に物質の中では光速度は遅れる、と考えた方が素直ではないだろうか。

このような事実は、光速度不変の原理(相対性理論)が成り立たない可能性を示唆するが、

一方で、相対性理論はそれまで未解決であった多くの物理現象(例えば、「10章重力とは何か?」「13章宇宙の始まりと終わり」等を解決し、

また物質とエネルギーが等価であると言う有名な公式E=MC²を導いた。

従って、相対性理論を否定すると物理理論全般の見直しが必要となるが、それについては後の検討課題として一旦棚上し、ここでは以下の前提で「時間とは何か?」を検討する。

- ・時間は一定の間隔で進む。

- ・時間は未来に向かって進む。

- ・高速で移動する衛星の時間は遅れる。

- ・空中の光速度は近傍宇宙で一定値Cである。

- ・光速度は物質の中で変化する。(相対性理論を否定する)

ただし、「空中の光速度は近傍宇宙で一定値Cである」「光速度は物質の中で変化する」については、「11章 光の不思議」にて原因を検討する。

【運動と時間】

前述の前提を行なうと、アインシュタインの相対性理論は「光速度は物質の中で変化する」に矛盾し、ニュートン力学の絶対時間は「高速で移動する衛星の時間は遅れる」と矛盾する。

また、「高速で移動する衛星の時間は遅れる」ことから、運動と時間には関係性が存在する。

そこで、普通は時間が変わると運動が変わると考えるが、古代ギリシャのアリストテレスのように運動が変わると時間が変わると考えたらどうなるだろうか?

原子の中では電子、陽子・中性子が竜巻回転原子により運動している。(前提 (竜巻回転原子モデル)参照)

原子の竜巻回転を運動のある時点で切り出して考えると原子の構成粒子はaの位置にあり、次の別の時点ではbの位置に変わっている。

すなわちその原子の中ではa時点(aの時間)からb時点(bの時間)へと状態が変化している。

原子が複数合わさった物質についても同じ事が言え、A時点(Aの時間)から次のB時点(Bの時間)へと状態が変化している。

その物体が人間であっても物体であってもAからBへ状態の変化が起こっている。

そこで、 「時間とは、物体がA時点の運動からB時点の運動に変わる変化の状態である」と仮定し、時間は空間の属性と考えてみる。

この仮定のもとで時間の進み方は物体により同一なのかを考察する。

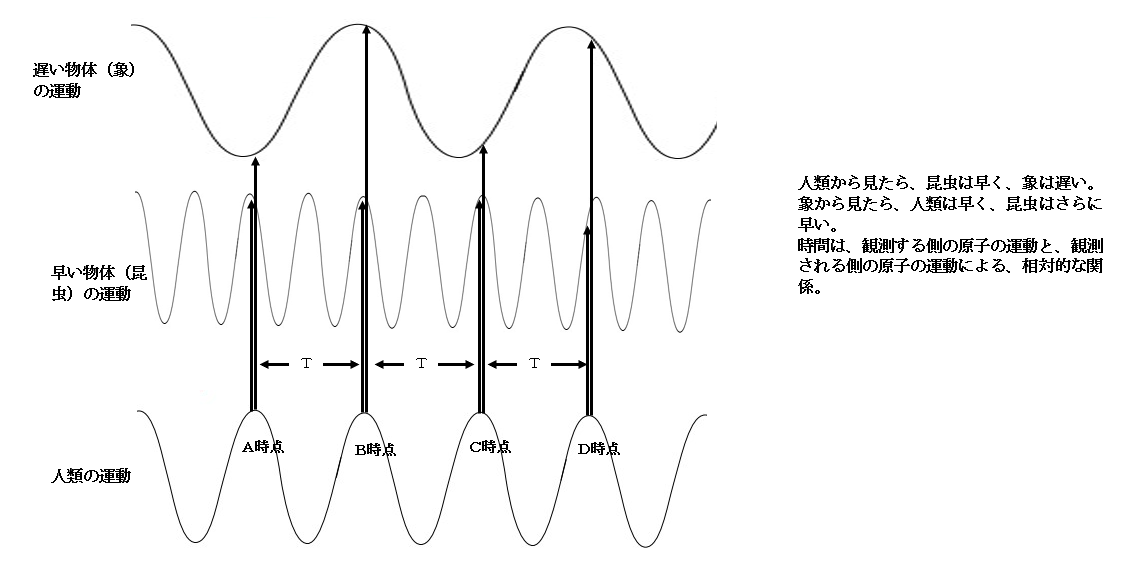

全ての物体(人間を含む)の中では独自のA時点からB時点への変化が起こっている。そこで人間が他の物体の変化をどのように認識するかであるが、それは監視対象の物体の変化を観測するしかない。

人間自体も物体であるから、自身のA時点の変化時に他の物体のA時点の変化を観測し、同様に自身のB時点の変化時に他の物体のB時点の変化を観測することで変化を認識する。(下図参照)

なお、ここで言う「観測」とは目に見えるものと言う意味ではなく、目に見えないあらゆる変化を全て「観測」に含んでいる。

しかし、この変化は相手が原子レベルでも崩壊による変化を観測でき、放射性物質ならより早く、安定している物質でも非常に長い時間で見れば崩壊を観測できる。 崩壊スピードは同種の原子であれば同一の崩壊速度を持ち、それを観測する者は誰でも同一のA時点からB時点の時間の進み方を共有できる。

より大きな物質での観測はこれより顕著で、多様な運動結果(劣化・腐食、落下等の運動、生命活動、温度変化等)が観測可能となる。 その変化速度は個々の物質で異なるが、同じ種類の物体を多数集めた「総体」として観測すると、A時点からB時点でほぼ同じ変化が見られる。

そこでA時点からB時点の変化を時間間隔Tであらわす(T=B-A)

一つの同じ物体の変化を複数の監視者(例えば人間)が観測する場合、その物体のTを全ての監視者が共有するため、時間は一定の速度で進んでいることになる。

ただしこの観測の方法ではTに正確性がないため、原子時計等で時間を測定し正確なTを共有する。

この定義による時間とは物体を個々の物質ではなく総体で捉えた時に、その総体が運動し変化した結果を時間と定義しているだけで、個別の物体の時間tが総体のTと同じ速度で変化している必要はない。 例えば総体を人類とした場合、人類はTという同一の時間を共有しているが、個々の人のtは総体のTと異なっていても良い。 さらに、観測する総体及び観測される総体は人類以外の生物であっても、意識を持たない単なる物体であっても良い。

ただし、原子の竜巻回転は個別の物体に依存せず同一であり、時間の主たる違いは物体を構成する単位容量あたりの原子の種類や総数の違いによるだろう。 従って人類総体と個々の人との時間の相違は小さいだろう。

総体時間Tは個別のtを総体としてとらえたものであり、竜巻回転原子t⇒分子t⇒物質t⇒複合物質t(生物・自然・人工物)となり、物質の最小単位は竜巻回転をする原子のため、竜巻回転原子の時間tが時間の根源にある。 従って「物質の時間Tは個々の竜巻回転原子の時間tがその根源にあり、同種の原子の竜巻回転の時間tの値が一定であるため、その上位の物質の時間Tも安定し、その結果として「時間は一定の間隔で進む」。 また、原子の運動には方向がなく、この方向性のない変化を「時間は未来に向け進んでいる」と呼んでいる。」

突き詰めれば「時間とは原子の運動による変化の状態である」

【温度と時間】

時間は原子の運動による変化の状態のため温度に依存する。

高温の物質では竜巻回転の速度とアンバランスなコマのような運動が激しくなり、存在空間が拡大するため時間は早くなり、低温の物質では時間の進みが遅くなる。ただし、絶対零度は最低温度の為、時間もそれ以下に遅くはならない。

【速度と時間】

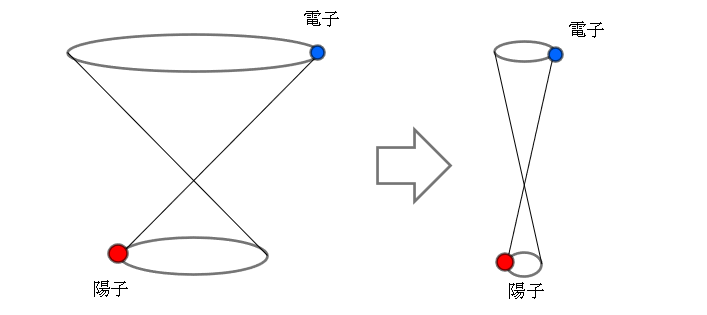

高速で移動する物体の時間は遅くなるが、本仮想物理ではその理由を以下のように考える。

「高速で移動する物体の竜巻回転原子には慣性抵抗が生じ、軽い電子を先頭に重い陽子&中性子を後尾とし、速度が増加するほど慣性抵抗が増し、竜巻回転は重く遅くなり、変化の幅も小さくスリムになる。

この結果、原子の運動が小さくなり時間の進みは遅くなる。」(前提、10章重力とは何か?【慣性抵抗】)

同時に、高速で移動する物体は竜巻回転が電子を先頭にしたスリムな竜巻回転に絞られ運動が制限されるため、全体に縮んでいく。

【原子の時間】

時間は物体を構成する原子を総体として捉えた時の運動による変化の状態であるが、総体を極限まで縮小すると、その根本には個々の原子の運動がある。

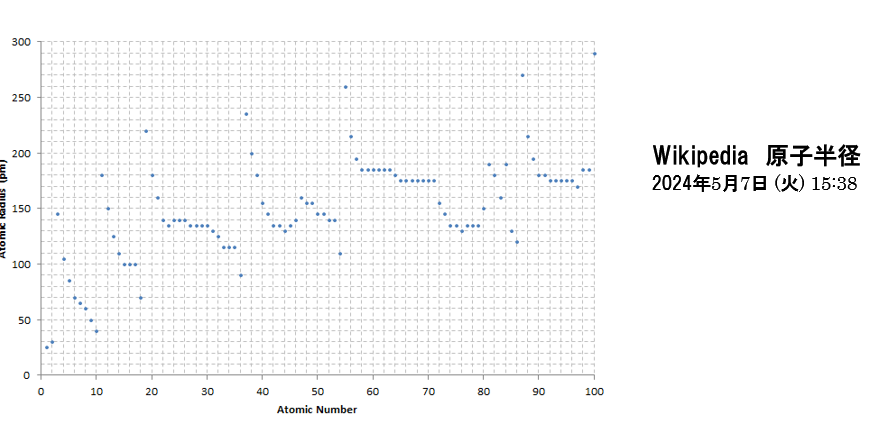

上図は元素の原子半径を示すものであるが、竜巻回転原子の構造毎にブロック化されている。

また、竜巻回転原子の電子配置が不安定な元素程半径が大きく、安定した原子程半径が小さくなる。

従って「不安定な原子程運動の変化量は大きく時間も早く進み、安定した原子ほど進みが遅い。」物体はこうした原子の集合体である、これを総体として捉えた運動の状態が時間である。

【時間が無ければ運動も無い?】

時間が無ければ運動も無く、従って運動が時間を作るという考え方はおかしい・・と言う反論があるだろう。

しかし、相対性理論もその原理の根本に光速度不変の原理と言う運動の法則を持ち込んでいる。

相対性理論では、時間と空間が相互に作用し存在するが、本仮想物理では空間の属性として一次的な絶対時間が存在し、竜巻回転原子の運動による時間は二次的な相対時間と考えている。

人類(物体)が認識可能なのは、竜巻回転原子の運動による二次的な相対時間である。

「13章 宇宙の始まりと終わり」で時間の始まりを考察しているが、宇宙の始まりでは人類の認識する相対的な時間は存在せず、ただ重力による超光速の運動と言う絶対的な時間のみが存在した。

その後、慣性抵抗が増大し、速度の上限が光速度Cとなり、竜巻回転原子が生成され、相対的な時間が始まったと考えている。

【相対性理論の否定】

相対性理論では光速度不変を原理とするため、L(距離)=v(速度)*t(時間)において、tも変動するものとして理論が組み立てられる。

本仮想物理では、光速度Cを可変と考える為、相対性理論の前提である光速度不変の原理を否定し、従って相対性理論も否定する。

アインシュタインの相対性理論が現代物理学の基礎となっているのは、多くの物理現象が相対性理論で説明出来る為である。

従って、相対性理論を否定するとこうした物理理論が成り立たなくなる。本仮想物理では、相対性理論を原理とした物理理論を順次見直す。