第10章 重力とは何か?

相対性理論では時間と空間の歪みが重力であるとしている。 しかし、本仮想物理では相対性理論を否定しているため、異なる解釈が必要である。

本仮想物理では、重力素(M>0)と重力子(M≒0)のみが絶対質量を持ち重力を発生する。(4章 質量とは何か?)

重力素は電子・陽子・中性子から電荷を取り除いたもの、重力子は低エネルギーの光子であり、重力素が極限まで縮小したものが重力子である。

しかし、重力素も重力子も粒子であり、離れた位置で重力を発生させる為には力を伝達する何らかの仕組みが必要である。

そこで、「重力を介在する超粒子として重力因子を仮定する。

重力因子は、重力素から放出され、重力素や重力子に衝突すると、重力素や重力子が内部に重力を発生させる」ものとする。

この重力因子と重力素や重力子との相互作用が重力である。

【重力素】

重力素は以下の性質を持つ。

・重力素は、電子・陽子・中性子の中に存在し、絶対質量を持つ物体の基本粒子である。

・重力素は、重力因子を全方向へ均等に放出し、また同時に他の重力素から放出された重力因子と衝突することにより吸収している。

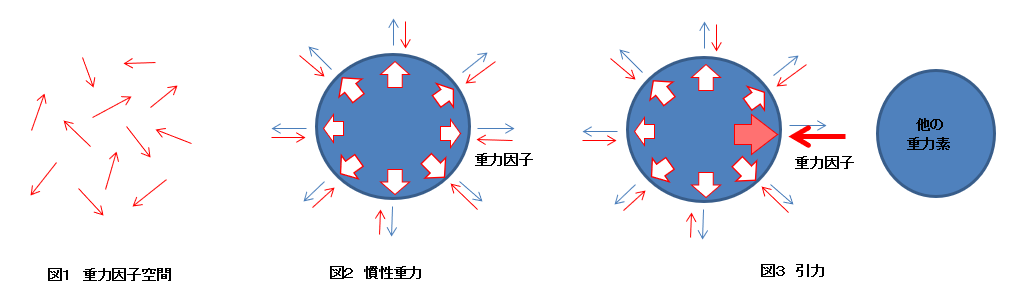

・空間は銀河や恒星等からの均等な重力因子で満ちており、これを重力因子空間と呼ぶ。(図1)

・無重力状態の重力素は、重力因子空間から重力因子を均等に受け、重力素に外向きの膨張力を発生させているが、その膨張力は打ち消し合ってゼロとなっている。

この、重力因子空間から受け取る、合計0の膨張力を慣性重力と呼ぶ(図2)。

・一方、重力素の近傍に他の重力素が存在する場合は、お互いの重力素から放出される重力因子によって引き合う力となっており、これを引力と呼ぶ(図3)。

重力素から放出される重力因子は全方向に均等に放出されるため、これを受け取る側は距離の2乗に反比例する。

万有引力の法則では、M1とM2の質量を持つ物体間の万有引力はF=G*(M1*M2)/r**2で表される。

ここでGは万有引力定数でG=6.6743 × 10-11 m3 kg-1 s-2である。

絶対質量とはM=m*G0でm個の重力素のことである。従ってM2から見たとき、M1が保有するm1個の重力素からの重力因子を、M2の保有するm2個の重力素が距離rで受信し、定数Gで引力に変換したと解釈できる。

重力素M2がM1の重力因子を吸収すると、M2の裏側にはM1の重力因子は進行しなくなり重力因子の影が出来る。

しかし、本仮想物理における竜巻回転原子は電子だけでなく、陽子・中性子もバラバラの原子核を構成しており、空間に占める重力素の密度はスカスカだと考えられる。

従ってM2が受信するM1からの重力因子の殆どは原子核に吸収されず素通りしてしまうため、影は殆ど出来ない。

また、影が出来るほど巨大なM2であれば、自身も多量の重力因子を放出しており、M1の重力因子による影響は検出できなくなる。

【重力子】

本仮想物理における重力子と一般理論における重力子(グラビトン)は全く異なる粒子である。

一般理論における重力子(グラビトン)は、本仮想物理では重力因子に相当するが、これについては後述する。

本仮想物理における重力子は以下の性質を持つ。

・重力子は、空間に無数に存在する極小の絶対質量を持つ基本粒子である。

・空間は無数の重力子で満ちており、この空間を重力子空間と呼ぶ。

・重力素は重力因子を放出して縮小し続け、限界まで縮小すると重力因子の放出が止まる。この状態の重力素を重力子と呼び、絶対質量は≒0で極小の質量を持つ。

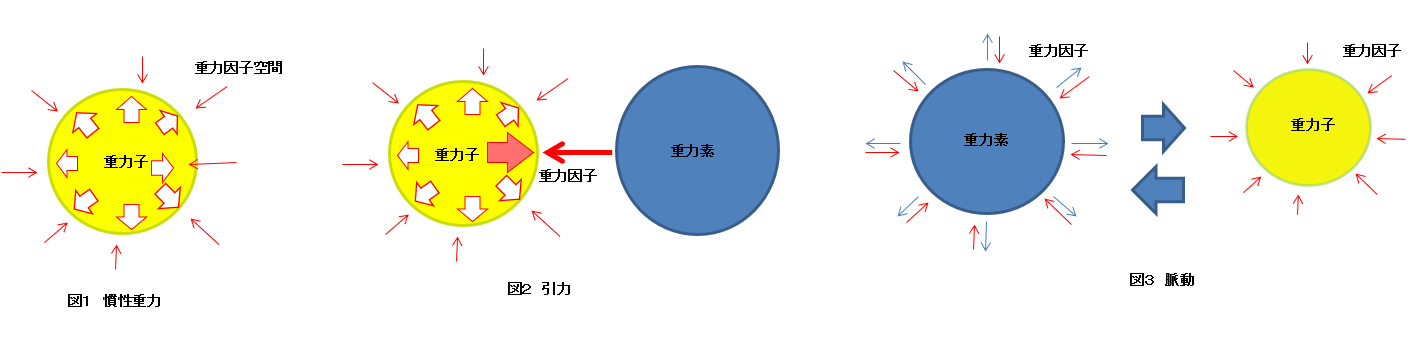

・重力子が重力因子と衝突し吸収した際の動作は重力素と同じであり、慣性重力や引力が発生する。(図1、図2)

・重力子が重力因子を吸収し続けると絶対質量が増大し、再び重力素となる。

従って、重力子は重力素⇒重力子⇒重力素⇒重力子・・・という微細な脈動を繰り返す。(図3)

・重力子は、エネルギーを与えると光子(光重力子)となり、電荷を与えると磁気双極子となる。

重力子とは、重力素からの重力因子の放出量と、これを取り巻く重力因子空間からの重力因子の吸収量が一致する状態であり、

近傍宇宙では重力因子の濃度(重力因子濃度)が均一であるため、重力子の絶対質量(≒0)は全て同一になる。

重力子にエネルギーを与えると、光重力子(光子)に分極するが、重力子の絶対質量は全て同一の為、これが分極した光重力子も同一の絶対質量を持ち、従って光は同一の振動数であれば同じエネルギーを持つ。

重力子に電場を与えると、磁気双極子(磁場)に分極し磁場を形成するが、磁場の強さは与えた電場の強さに比例する。

【重力因子】

重力因子は以下の性質を持つ。

・重力因子は、重力素から放出される重力を介在する粒子である。

(一般物理における「グラビトン(重力子)」と「ヒッグス粒子」の両方に相当する)

・重力因子は、絶対質量0の超粒子である。

・重力因子は、重力素から放出され、重力素や重力子に衝突すると、重力素や重力子が内部に重力を発生させる。

・空間は遠方の銀河や天の川銀河の星々からの重力因子で満ちており、この空間を重力因子空間と言う。(空間は重力子空間と重力因子空間の複合空間である)

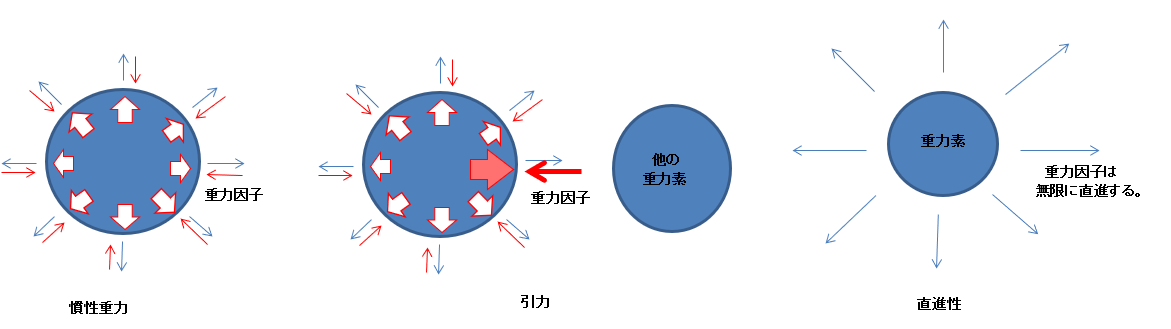

・重力素や重力子は、重力因子空間から重力因子を均等に受け取り、合成値0の膨張力を発生しているが、この遠方からの重力因子による重力を慣性重力と呼ぶ。

一方、物体同志が近傍にある場合は、重力因子がお互いを引き合う力となり、この重力を引力と呼ぶ。

・ 重力因子は重力素や重力子との直接衝突以外、他の影響を全く受けないため、曲がることなく無限に直進する。

・一般理論では重力の伝達速度を光速としているが、本仮想物理の重力因子は絶対質量0の超粒子の為、自身に重力を発生させず、従って慣性抵抗(次項)もなく、重力の速度は無限となる。

【慣性抵抗】(慣性の法則)

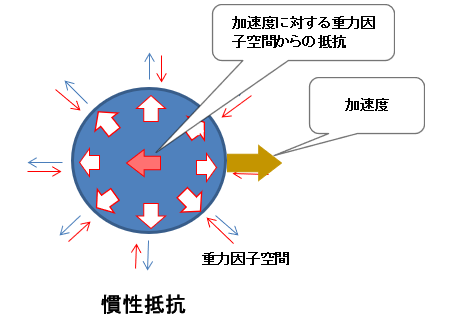

一般論における慣性の法則は「物質が加速度αで移動すると慣性抵抗が発生するが、等速運動する場合は慣性抵抗が発生しない」と定義されているが、慣性抵抗が何故発生するのか分からない。

本仮想物理における慣性の法則の解釈を示す。

「重力因子空間では重力素(物質)や重力子(光)に均等な重力因子が降り注いでおり、外向きの均等な膨張力(慣性重力)を発生させているが、その重心は重力素の質量中心にある。 この状態で重力素に加速度を与えると、加速の方向に重力素が移動しようとし、これに伴い重心も移動しようとする。 ところが、慣性重力による質量重心は、重力素の質量重心に居続けようとするため、加速による新たな重心の移動を打ち消す力、「慣性抵抗」となる。 物体を慣性抵抗に逆らって動かすと「慣性質量」が生じ、これが「相対質量」となる。 なお、等速で運動する物体の場合、慣性重力による重心と移動による重心が、重力素の質量重心に一致するため、慣性抵抗は発生せず等速運動する。」

慣性抵抗は光子(光重力子)や物質(重力素)に速度の上限(光速C)を発生させる。もし慣性抵抗がなければ、光子や物質に速度の上限は発生せず超光速となる。

ところで、慣性抵抗は物体が流体の中を移動する場合の粘性抵抗に似ている。

物体が重力因子空間の中を移動し、重力因子による粘性抵抗を発生させるなら、ニュートンの抵抗法則F=(1/2)CρAV²が適用可能だろう。

また、質量mで速度Ⅴの物体を停止させると、F=(1/2)mV²のエネルギー(力)が必要となる。この2つは一致するはずである。

以下これを考察してみたい。

慣性抵抗の大きさは、重力因子濃度により発生する相対質量の重さに比例する。 我々の近傍宇宙において重力因子濃度は一定であり、この濃度に見合った相対質量が重力素に発生する。

ニュートンの抵抗法則では、流体の中を移動する物体にはF=(1/2)CρAV²の抵抗力が働くが、これを粘性抵抗力と言う。

Cは抵抗係数、ρは流体の密度、Aは物体の速度向きの有効断面積である。

ここで、物体を重力素に、流体を重力因子に置き換え考える。

すると、ニュートンの抵抗法則F=(1/2)CρAV²は次のように置き換えられる。

・抵抗定数C⇒重力抵抗定数D

・流体の密度ρ⇒重力因子濃度σ(重力因子濃度は近傍宇宙では固定)

・有効断面積A⇒絶対質量M(発生する重力が絶対質量に比例するため)

従って、重力による粘性抵抗Fは以下となる。

F=(1/2)DσMV²(D;重力抵抗係数、σ;重力因子濃度、M;絶対質量)

ここで、絶対質量を相対質量に置き換える。

m=DσM

(重力抵抗定数Dは絶対質量×重力因子濃度を相対質量に変換する定数である)

従って、F=(1/2)DσMV² =(1/2)*m*V²となる。

以上により、慣性抵抗とは空間の重力因子による重力粘性抵抗であろう。

【ジャイロ効果】

以下、回転式ジャイロの発生原理を考察する。

1.ジャイロ効果とは

- ① 外部からモーメントが加わっていないかぎり回転軸の方向を保つ。

- ② 自転の角運動量が大きいほど姿勢を変えにくい。

- ③ 外部から回転軸を回すようにモーメントが加えられるとき、モーメント軸および回転軸の両方と直交する軸について振れ回り運動をする性質。

2.ジャイロ効果の原因

- ① 外部からモーメントが加わっていないかぎり回転軸の方向を保つ。

「ジャイロを構成する重力素には回転による遠心力と、物質を繋ぎ止める向心力が働くが、この力は相殺され合計0の膨張力となり慣性重力(ジャイロ慣性重力)を発生させている。 ジャイロに力を加えるとジャイロ慣性重力により慣性抵抗(ジャイロ慣性抵抗)が発生する。このジャイロ慣性抵抗により、外部からモーメントを加えないかぎり回転軸の方向が保たれる。」 (前項【慣性抵抗】参照)

慣性重力は近傍宇宙の銀河の星々から発生する重力による膨張力であるが、ジャイロ慣性重力は回転から発生する膨張力である。2つの膨張力の発生源は異なるが、重力素に及ぼす効果は同じである。 - ② 自転の角運動量が大きいほど姿勢を変えにくい。

・回転速度が上がりジャイロ慣性重力が大きくなると、ジャイロ慣性抵抗と慣性質量は大きくなる。ジャイロ慣性抵抗と慣性質量が増す為、姿勢を変えにくくなる。 - ③ 外部から回転軸を回すようにモーメントが加えられるとき、モーメント軸および回転軸の両方と直交する軸について振れ回り運動をする性質。

・ジャイロ効果は無重力でも発生する為、地球の引力はジャイロ効果とは関係がない。

「ジャイロを構成する重力素には、ジャイロ外縁側と内縁側で、回転による速度の差が発生し、ジャイロ回転方向に重力素を回転(ジャイロ回転)させている。 垂直に回転するジャイロに側面から力を加え、ジャイロを倒すと、重力素には押す力とジャイロ回転が加わる。 ジャイロが右回転している場合、押す力(作用)にはジャイロ右回転が加わわり、この作用の力に対抗する慣性抵抗によって、押し返す力(反作用)がジャイロ左回転を伴って戻ってくる。」

ここで、「作用反作用の法則は、重力素に対し成り立ち、またジャイロ回転でも成り立つ」ものと仮定した。作用としてジャイロに加えた力に対し、ジャイロ慣性抵抗として反作用が戻る。 加えた力が、作用&ジャイロ右回転の場合、ジャイロ慣性抵抗として戻る力は、反作用&ジャイロ左回転となる。

-

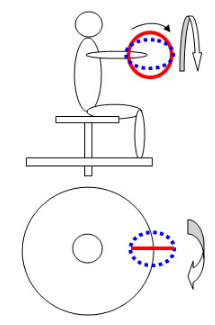

現象1)回転椅子に座る人間が、回転する大きなジャイロを両手で持ち一方に傾けると、回転椅子の人間が何れかの方向に回転する。

・例えば前方に回転するジャイロを右に傾けると、右方向への作用の力にはジャイロ左回転が加わる。この作用の力に対しジャイロ慣性抵抗が働き、反作用となってジャイロ右回転を伴って両手に戻ってくる。 両手に伝わったジャイロ反作用は、両腕の中央の結束点で再合流し、ここで、再び反作用を起こしジャイロ左回転に反転し下半身に伝わる。従ってこの時人間が回転椅子に座っていると左回転する。逆に、両手で支えたジャイロが手前に回転している場合は、椅子に座っている人間は右回転する。 ただし、手の捩じりは一時的な力のため、力と慣性抵抗の効果が終わると椅子の回転も終わる。

-

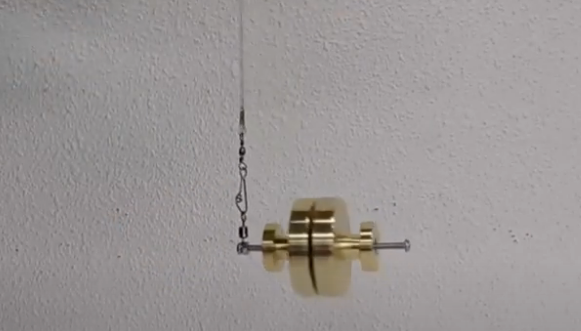

現象2)ジャイロの両端を紐で吊るし、ジャイロを高速回転させ一方の紐を切断すると、紐があるかのように、ジャイロは水平を維持し、何れかの方向にゆっくり回転する。

・ジャイロ軸の両端を紐で吊るしたジャイロは、地球引力と、紐による張力が釣り合って均衡している。

ここで片側の紐を切断するとジャイロは落下し始めるが、ジャイロ慣性抵抗が発生し引力を相殺する為、ジャイロは水平に保たれる。この時、引力とジャイロ慣性抵抗はお互い相殺し0となるが、残った紐と軸の自重は紐の張力に支えられているため、残りの紐を切断するとジャイロ本体も落下する。 大きな重いジャイロ(自転車の車輪のような)でも、ジャイロ本体の自重はジャイロ慣性抵抗で相殺され、持ち手部分の自重のみとなり、人間が片手で容易に持ち上げることが出来る。

また、ジャイロ慣性抵抗はジャイロ回転を伴う為、ジャイロ本体もジャイロ回転の方向にゆっくりと回転する。椅子に座った人間の捩じりと違い、引力による恒久的な力の為、ジャイロが回転する限り、水平を維持し、ゆっくりとした回転を続ける。

【重力はなぜ弱いか?】

電磁気力と重力の力の大きさは1:10**-42と圧倒的に重力が小さい。 物質は竜巻原子回転するバラバラの原子核と、それと対をなす竜巻回転をする電子から成っているが、陽子、中性子、電子を構成する重力素はさらに恐ろしく小さい。 従って、原子の中の重力素は空間に対しスカスカであるが、重力因子は全方位に均等な直進しかできず、偶々重力素に衝突した僅かな成分だけが重力に変換され、残りの殆どはこれを通過してしまう。

一方、「7章電場とは何か?」で述べたように、電場における電荷因子は、因子集約により2つの電荷子間に集約されるため、その殆どが電磁気力に変換される。 この力に変換される割合の違いが1:10**-42になって現れる。

この違いを考慮すると、重力の(極めて広大な空間)×(極めて弱い力)の総量と、電磁気力の(限定的な空間)×(極めて強い力)の総量に大きな違いはないのだろう。

【等価原理】

重い物質と軽い物質を同じ高さで離すと、同時に地面に着地する。 一般物理学では「慣性質量は静止している物を動かす時に生じ、重力質量は重力により動こうとする物を静止する時に生じるが、両者の質量は等しく等価として扱うことが出来る」として解釈され、これを等価原理と呼んでいる。

本仮想物理での解釈は以下の通りである。

慣性質量は銀河や恒星等から均等に降り注ぐ慣性重力(膨張力)によって発生し、重力質量は地球からの引力によって発生するため、この2つの異なる重力によって発生する相対質量は異なる。

物体は、慣性重力による慣性抵抗を受けながら、引力により地球に引き寄せられ落下する。

物体の絶対質量である重力素は電子と陽子(&中性子)の中に存在し、電子には重力素1G0、陽子(又は中性子)には1836G0が存在する。

この時、「慣性重力と引力は個々の重力素(1G0)に対して均等に働く」と仮定すると、その合成である落下速度は総て同一になる。

すなわち、「慣性質量と重力質量は異なり等価原理は成り立たたないが、慣性重力と引力は個々の重力素に均等に働くため、重い物質も軽い物質も同時に地面に着地する。」

【銀河の回転曲線問題】

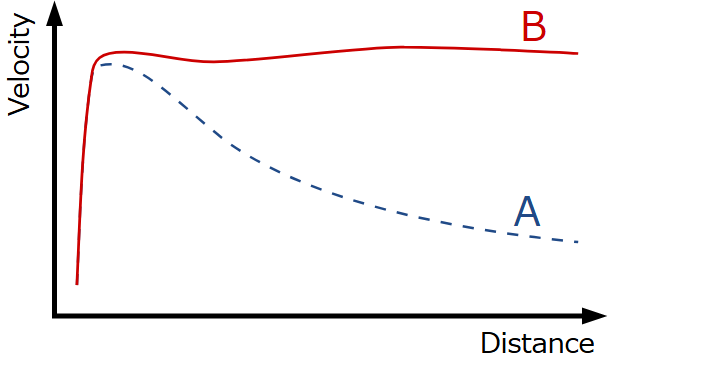

図(Wikipediaより)は渦巻銀河の中心からの距離(横軸)と回転速度(縦軸)を示し、Aはニュートン力学による理論値、Bは実測値である。

理論値Aは重力が距離の2乗に反比例するという万有引力の法則から求められる。

しかし実測値はBのようになり矛盾するため、ダークエネルギー等の理論が考えられたが検証が出来ず、最近、万有引力の法則をそのものを見直す修正ニュートン力学(modified Newtonian dynamics、略称MOND)が出てきた。

本仮想物理でも重力は万有引力の法則に従う為、同じ問題が発生する。

ところで、慣性抵抗は空間の重力因子濃度が高いと強く、低いと弱くなる。

渦巻銀河は銀河中央で物質及び重力素の密度が高く、周辺に行くほど密度が下がる。

すると銀河中央では慣性抵抗が強く、銀河周辺では慣性抵抗が弱くなる。

これが重力の2乗に反比例する力を修正し、銀河周辺では速度の増加として現れる。

すなわち理論値Aと実測値Bの差は慣性抵抗の差から発生したもので、万有引力の法則を慣性抵抗により補正する事になり、修正ニュートン力学と考え方は同じである。

曲線Bの銀河の回転速度は、重力因子濃度に比例しており、重力因子濃度が分かれば物体の相対質量、光速度Cが算出できる。

なお、曲線Bは銀河の広範囲で重力因子濃度が一定となっており、この範囲で光速度Cが一定値(30万Km/秒)となっているのだろう。

【水星の近日点移動】

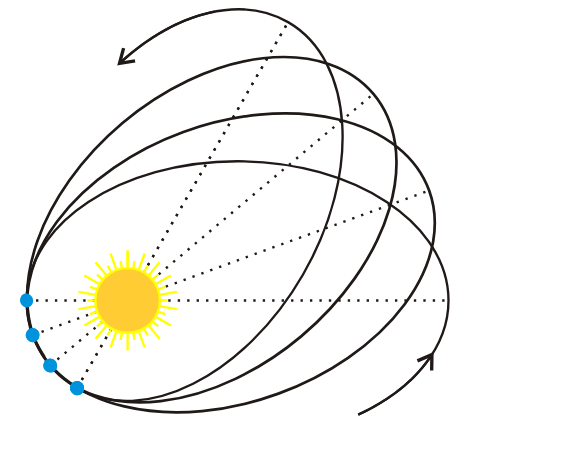

「水星は極めて離心率が高く、太陽に対し楕円軌道を描いているが、その近日点は、100 年間で約 574 秒角(1秒角=1/3600度)ずつ移動している。574秒角のうち531秒角は他の太陽系惑星の重力の影響によるもので万有引力の法則で説明できる。しかし、残り43秒角については説明がつかず長らく謎とされてきたが、アインシュタインの一般相対性理論により問題が解決した」とされる。

しかし、本仮想物理学では相対性理論を否定しているため、「水星の近日点移動」を別の論理で説明する必要がある。

水星が太陽に接近する際は、太陽からの引力により加速していくが、近日点に接近するにつれ、太陽からの引力と太陽を周回する遠心力が大きくなり、これが水星に強い膨張力を発生させる。

水星には元々宇宙空間からの慣性重力による膨張力が加わっているが、これに太陽の引力と遠心力による膨張力が加わり、その結果慣性抵抗が増加する。慣性抵抗は水星の速度を低下させるため、水星は元の軌道より太陽に内向きに引き寄せられ軌道を変える。これが、水星の近日点移動である。

【ヒッグス粒子との相違】

- 以下に標準理論のヒッグス粒子の説明を示す。

- ① ヒッグス粒子は物質に質量を与える。

・質量を与えるのはヒッグス粒子で、重力を介在するのは「グラビトン(重力子)」である。

- ② ヒッグス場が空間を満たしており物質が移動すると抵抗を与え質量となる。

- ③ 光はヒッグス場に影響されず抵抗を受けないため光速で移動する。

- ④ 物質はヒッグス場から抵抗を受けるため光速以下となる。

- 標準理論に対する本仮想物理の解釈を以下に示す。

- ① ヒッグス粒子は物質に質量を与える。

・質量を与えるのも、重力を介在するのも、重力因子である。

- ② ヒッグス場が空間を満たしており物質が移動すると抵抗を与え質量となる。

・重力因子が空間を満たしており、これを重力因子空間と言う。

(ヒッグス場に相当するのは重力因子空間である)

・絶対質量は重力素や重力子(≒0)の量の単位であり、この量が大きいほどより多くの重力因子を受信し大きな重力を発生させる。

・重力素及び重力子は重力因子空間から均等な重力因子を受信し、常にその質量重心に均等な外向きの重力(慣性重力)を発生させているが、一方向から重力素に加速度が加わると、重力重心にかかっている均等な重力が移動を妨げる。 これが慣性抵抗であり物質に相対質量を与える。

- ③ 光はヒッグス場に影響されず抵抗を受けないため光速で移動する。

・光はエネルギーを得て+と-の電荷子に分極した重力子であり、極小の絶対質量を持つため慣性重力による慣性抵抗が発生する。 近隣宇宙における空間の重力因子濃度は一定であり、その結果慣性抵抗も一定となる。本来の光の速度は無限と思われるが、慣性抵抗による減速を受け一定の光速度Cとなる。(11章 光の不思議)

- ④ 物質はヒッグス場から抵抗を受けるため光速以下となる。

・ 物質にも同様に慣性重力による慣性抵抗が発生するため、光速度Cを超えることはない。