第11章 光の不思議

本仮想物理において、光(光子)とは、空間の重力子がエネルギーを得て+電荷子と-電荷子へ分極し、光重力子として光速で射出されたものである。

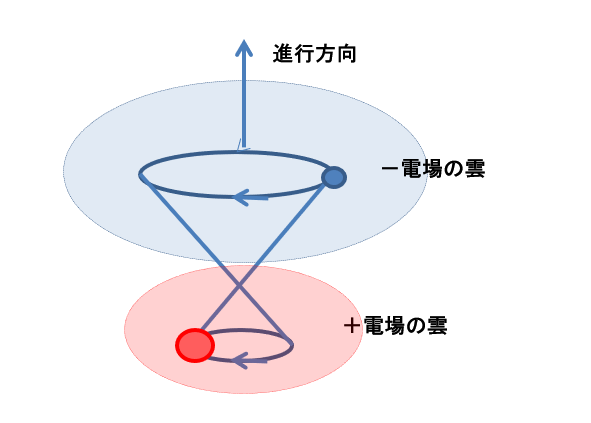

光重力子は-電荷子を先頭とした竜巻回転を行い、旋回する電荷によって電場と磁場が発生し、電磁波となる。(6章電磁波とは何か?)

また、元々が重力子で極小の質量があるため、重力源(重力素)に引き寄せられる。

光子が物体に衝突するとこの運動エネルギーが反発力として現れ輻射圧となる。

【Cはなぜ一定か】

光速はなぜC(約30万Km/秒)なのか?

Cという固定数値がなぜ存在し、それがなぜCで一定なのか?

ここで、光速と光速の壁と似たものとして、音速と音速の壁について考える。

音波は空気中の酸素・窒素等の粒子の組成、密度、温度等が一定の条件では一定の速度で伝播し、物体(飛行機等)はその音速に近づくにつれ音の壁となりそれ以上の速度を出すことが困難になる。

同じことを光で考えると、光は分極した高エネルギーの重力子(光重力子)であり、空間は重力因子で満ちている。(10章 重力とは何か?【重力子】、【重力因子】)

重力因子は、絶対質量0の超粒子で、重力素や重力子に重力を発生させる粒子であり、その発生源は銀河系の星々や遠方の銀河であり、我々の近傍宇宙では一定の濃度で均等に降り注いでいる。

重力因子はあらゆる宇宙に広がるが、太陽等の大きな重力素の塊の側では密になっている。

重力素が近傍に存在しない場合、光重力子には重力因子が均等に降り注ぎ重力が発生するが、全方向に均等に発生するため、トータルの力はゼロとなる。

この外向きのトータルゼロの膨張力を慣性重力と呼ぶ。

空間を移動する光重力子には慣性重力が降り注ぎ、慣性抵抗を発生させ速度を落とさせる。(10章重力とは何か?【慣性抵抗】)

慣性抵抗がなければ光の速度を制限するものはなく、無限の速度が出るものと考えられるが、慣性抵抗により光は減速し有限の速度となる。

光重力子の質量は全て同一(10章重力とは何か?)であり、慣性重力も近傍宇宙では同一であるため、光速Cは一定の数値30万km/sとなる。

一般理論においては、波長(エネルギー)の異なる光子が同じ速度Cを有することから光子の質量は0と認識されている。 しかし、本仮想物理では、光重力子は質量0ではなく固定の極小の絶対質量を有すると考えている。 この極小の絶対質量を持つ光重力子が、進行方向に対し空間の重力因子から慣性抵抗を受けるため光速度はCで一定になる。

一方、光重力子は竜巻回転をしており、回転速度の違いが周波数の違いとなり電磁エネルギーの違いになる。(6章 電磁波とは何か?)

従って、進行方向の光速Cに竜巻回転の回転速度を加えた、回転方向の合成速度は光速を僅かに上回り、また竜巻回転数(周波数)により合成速度は異なる。

光重力子は重力子と同じ性質を持つため、自身から重力因子の放出はしておらず、逆に空間から重力因子を吸収している。

慣性抵抗は光重力子のエネルギーを消費するが、空間の重力因子を吸収することでこれを補い、二つが釣り合うことで光の寿命は無限となる。

また、光速度Cは重力因子濃度による慣性抵抗に影響されるため、恒星等の重力因子濃度が高い空間では光速度は遅く、濃度の低い空間では光速度は早くなり超光速になるものと推定される。

宇宙にはボイドという銀河の殆ど存在しない虚無の巨大な空間があるが、ボイドでは一般物質とともに重力素も存在しないと考えると、ボイドにおける重力因子は超遠方の銀河からの重力因子のみとなり、重力因子濃度は極めて小さくなる。

このような、重力因子濃度が極端に小さい空域を移動する光重力子は、吸収する重力因子が少なくなり有限の寿命となるが、逆に、重力因子による慣性抵抗が減るため光速度Cは極めて大きく超光速になる。

【光の速度と屈折】

光はなぜ速度が変わり屈折するのだろうか?

光についての観測事実を以下に示す。

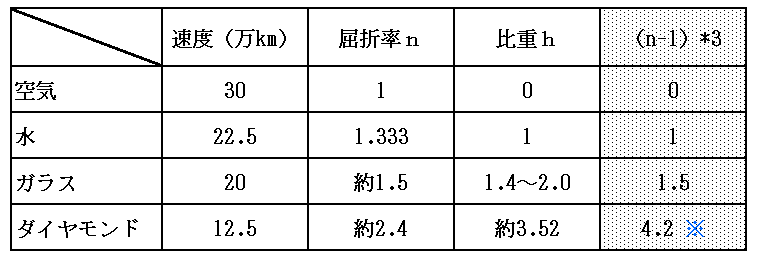

・光の速度は水中やガラス中で遅くなり、また、速度と屈折率は反比例する(下表)

以下に本仮想物理における解釈を示す。

① 光の速度まず、本仮想物理では、光速度不変の原理を否定しており、水中やガラス中での光速度は、その観測値の通り変化していると考える。

・ここで、屈折率nを用いて仮に(n-1)×3を計算し、比重hと比較すると一致度が高く相関性が見られる。(※ダイヤモンドのズレは、測定のバラツキと考えた)

従って、光速度、屈折率、比重には相関性がある。

・光が減速する原因として、重力因子濃度による慣性抵抗(10章 重力とは何か?)か、電磁力の抵抗が考えられるが、比重と光速度に相関があることから、重力因子濃度による慣性抵抗が原因と思われる。

「比重の高い物質は重力因子の放出量が多くなり周囲の重力因子濃度を高め、これによって慣性抵抗が増加し速度が減速する。」

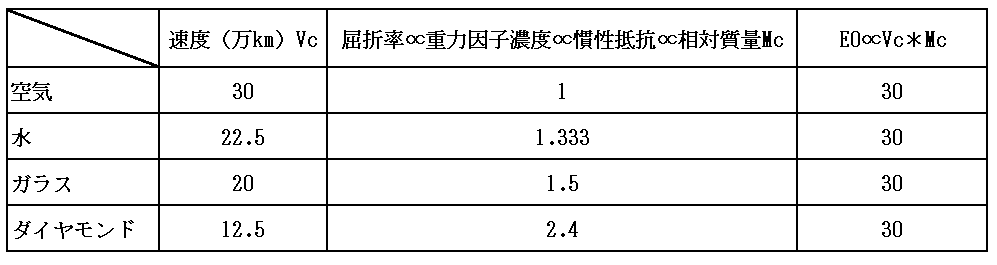

・光速度×屈折率は空気、水、ガラスで30.0万km一定となっている。

これは、空間の中に水やガラスが存在し、空間で持っていた慣性エネルギーを保存したまま、水やガラスを通過するためだろう。

一般理論では、「光は,最小時間で到達できる経路を自ら選んで進む 」というフェルマーの原理から屈折が説明される。

この時、光の速度が空中で30万km、水中で22.5kmである事実を使用している。

相対性理論では光速度は30万kmで不変のため、水中の光速度22.5万kmについて、「光は水中で電子を励起させ、励起から戻る時の光の群と合成され速度が遅れる」とし、光速度不変の原理と矛盾しないとしている。

しかし、最小時間の経路がなぜ分かり、原子から再放出された光がなぜ拡散しないのだろうか?

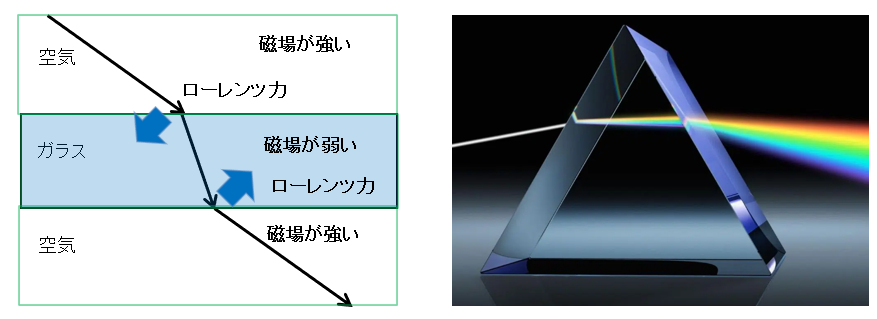

本仮想物理においては、粒子である光重力子が屈折するためには、光重力子に何らかの力が加わっていると考える。その力の原因には、ローレンツ力、電荷、磁場が考えられるが、進行方向に対し90度の方向に曲がっているため、「光の屈折はローレンツ力により発生する」と考えられる。

光重力子は+電荷子と-電荷子が竜巻回転をしているが、その電荷の作る磁場は、高速の空気側で強くなり、低速のガラス側で弱くなると考えられる。

すると、N局と-電荷子、S局と+電荷子との間に働くローレンツ力は、磁場の強い空気側で強く、磁場の弱いガラスで弱く発生し、その反作用として光重力子は、空気側からガラス側に押し出され屈折する。

ガラスから空気に出る場合は、入る場合と逆の現象が起きる。

③ プリズム

プリズムで、分光が起きる理由も同じである。

1回目の屈折で小さな角度で分光され、2回目は個々の分光された赤~青の各成分で屈折が起こるため、大きな屈折となる。

太陽光は全てのスペクトルを有するが、それに伴う磁場は、エネルギーの低い赤色の周波数で弱く、エネルギーの高い青色の周波数で強い。

従って、光重力子と磁場間のローレンツ力は、赤色で弱く、青色で強く働く。

これにより、屈折率は、赤色の方が小さく、青色の方が大きくなる。

1回目の屈折では、空気側の光の速度が早く、ガラス側が遅いため、空気側からガラス側にローレンツ力による反作用が発生し、2回目の屈折では各光の波長ごとに、同じく空気側の光が早く、ガラス側が遅いため、やはり空気側からガラス側にローレンツ力による反作用が発生し、屈折が大きく拡大される。

【光の反射と吸収】

光重力子の電荷子の質量差から、-電荷子は+電荷子より大きな回転をし、進行方向を向くため前方に大きな負の電場の雲が発生する。

① 反射

原子は電子による負の電場の雲を纏い、光重力子も進行方向に負の電場の雲を纏っている。光重力子が原子に衝突する場合、この原子の電場の雲の壁の状態によって、反射されたり吸収されたりする。 反射は原子の電子雲により作られる電場の壁に、光重力子の負の電場が衝突し跳ね返されることにより起こる。 物体が目に見えるのはこの反射によるものである。

物体の表面を鏡面のように滑らかにすると、表面の分子の配列も滑らかになるが、これによって電子雲と電場の壁も滑らかになり、反射した光重力子の入射角と反射角は等しくなる。 逆に表面がデコボコした物質は電子雲の形状もデコボコであり光は乱反射する。

物体に侵入した光重力子は、先の光の屈折の理論に従って進むか、又は物質に吸収される。 物質への吸収においては、原子の竜巻回転の電子軌道を励起させ、より高い軌道に電子を遷移させることで、光重力子の運動エネルギーが吸収され、エネルギーの無くなった光重力子は重力子として空間に放出される。 物質に色があるのは特定の周波数の光が吸収され、残った周波数の光のみが反射するためである。 不透明な物質は完全に反射され、透明な物質は反射と吸収が少ない物質である。

【光のエネルギー】

一般理論では、光のエネルギーEは周波数νに比例し、以下の式で表される。

E=hν・・・式1(hプランク定数、ν周波数)

しかし、本仮想物理における光重力子のエネルギーは、進行方向の慣性エネルギーと竜巻回転による電磁気エネルギーの2つが合わさっている。 慣性エネルギーは慣性抵抗に打ち勝つ力であるが、慣性抵抗が一定の近傍宇宙では、固定のE0と考えて良い。 電磁気力による竜巻回転による力は、周波数νに比例すると考えられ、一般理論と同じようにE=hνで表わされる。 従って、本仮想物理における光のエネルギーは、以下の式で表される。

E=E0+hν・・・式2(E0慣性エネルギー、hν電磁力エネルギー)

まず、プランク定数hについて考える。

プランク定数hは光速度Cが30万kmで固定と考えた時の数値であるが、本仮想物理では光速度Cが可変のため、プランク定数hは、「定数」ではなく「変数」である。

前述の光の屈折において、「光の周波数が同じであれば電磁力エネルギーは光速度Vcに比例する」と考えたため、h=W*Vcとなる。

定数Wは光の周波数と速度の積をエネルギーに変換するための係数で、波動定数と呼ぶ。

ここで、光速度Vcは進行方向の直進成分と、光重力子が旋回する事による直交成分からなるが、旋回速度は光速度Ⅴcに比べ圧倒的に小さい為、光速度Vcは殆どが直進成分である。

従って、光のエネルギーは、以下の式となる。

E=E0+W*Vc*ν・・・式3 (E0慣性エネルギー、W波動定数、Vc光速度、ν周波数)

次に慣性エネルギーE0について考える。

進行方向の力E0は、慣性抵抗により発生する輻射圧に相当する。

光がガラス板を通過する時屈折が起こるが、再び空中に戻ると元の空気中と同じ角度になる。この現象から、「空気中における慣性エネルギーE0」と「ガラス中の慣性エネルギーE0」は同じでなければならない。

また、慣性エネルギーE0は、質量が重い程大きく、速度が速い程大きくなるため、慣性エネルギーE0は質量と速度に積に比例するものと考えられる。

慣性抵抗により光の質量Mcは「空気中質量<ガラス中質量」となり、一方、光の速度Vcは「空中速度>ガラス中速度」となるが、この2つの積は地球近傍の重力因子空間では同じE0でなければならない。

従って、E0=R(変換定数)*Mc(光の相対質量)*Vc(光速度)となる。

一方、光重力子の運動エネルギーはE0=(1/2)*Mc*Vc²であり、この値と上記のE0=R*Mc*Vcは一致するはずである。

すなわち、(1/2)*Mc*Vc²=R*Mc*Vc⇒(1/2)*Vc=Rとなり、変換定数Rは近傍宇宙で固定になっているだけで広大な宇宙では光速度に比例し可変である。

ここでE0=(1/2)*Mc*Vc²を式3に代入する。

E=(1/2)*Mc*Vc² + W*ν*Vc・・・式4 (W波動定数、Mc光相対質量、ν光周波数、Vc光速度)

すなわち、光のエネルギーとは、慣性エネルギーと電磁エネルギーが合わさったものであり、慣性エネルギーは光重力子の運動エネルギーそのものであり、電磁エネルギーは光速度*周波数に比例する。

【二重スリット実験】

二重スリット実験によって「光は波でもあり粒子でもある」と解釈されるようになったが、観測問題など今でも謎の現象が残っている。

観測問題とは、「観測」すると粒子(二本の輝線が現れる)として振る舞い、「観測」していないと波(干渉波が現れる)として振る舞うと言う現象である。

標準物理学では、これを量子力学における波動関数の収縮と呼び、「初めは無数の固有状態の重ね合わせであった波動関数が、「観測」によって一つの固有状態に収縮すること」としている。

しかし、波動関数の収縮と言う理論は、本仮想物理の「仮説は可能な限り原理に近く、論理的でシンプルなこと」の考えに合わない。

二重スリット実験は、光以外の電子や微小粒子でも同じ結果が確認されているため、その各々に共通する事項を整理する。

・光の場合、-電荷子と+電荷子が分極し、先頭を-電荷子に、後方を+電荷子にして竜巻回転をしており、電場と磁場が発生している。(6章 電磁波とは何か?)

・電子の場合、-電荷子と重力素は強い力で結ばれ、先頭を-電荷子に、後方を重力素にして竜巻回転をしており、電場と磁場が発生している。(5章 物質とは何か?)

・微小粒子でも、電子や陽子の回転により、電場と磁場を発生させているだろう。

以上のことから、二重スリット実験には、電場と磁場が共通して関係している。

また、光、電子、微小粒子の何れの場合も、進行方向と90度の方向に曲がっているが、そのような力はローレンツ力しかない。(9章 ローレンツ力とは何か)

代表的な二重スリット実験は、電子を1つずつ射出し、二重スリットを通すもので、スクリーンには電子が1つずつ衝突し粒子の振る舞いを見せるが、これを続けると干渉波による波模様が現れてくる。

以下、電子の二重スリット実験について考察する。

電子銃から一発ずつ射出された電子は、二重スリットの片方のスリットを通るが、細いスリットにより電子の回転の傾きが同一方向に揃えられる。

電子の-電荷子の回転(電子のスピン)によって回転電場が発生し、その電場に誘導され磁場が発生するが、その磁場は回転する-電荷子の周波数を引き継ぎ、またスリットにより波の方位も揃えられる。

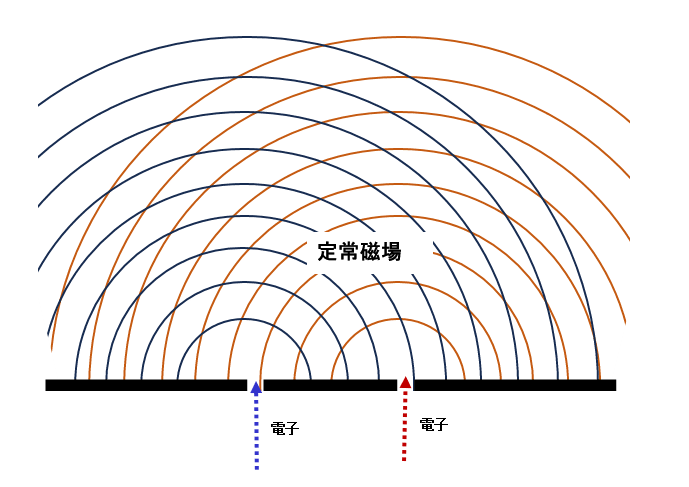

2つのスリットを通過した電子から誘導される磁場は、同じ周波数と方位を持つため、空間で干渉し合い磁場による定常波が発生する。(以下、定常磁場)

「8章磁場とは何か?」で述べたように、磁場は、電場により発生し、一定時間経つと自然に消滅する。 すなわち、磁場は閉極するのに一定時間を要するため、電子を一つずつ打ち出しても、前の電子により発生した磁場と干渉し、定常磁場が維持される。 移動する電子の-電荷と、空間の磁気双極子のN極との間には、定常磁場の強弱に従ったローレンツ力(9章ローレンツ力とは何か?)が発生し、その排斥力によって電子は屈折する。 定常磁場は干渉による規則的を持つため、ローレンツ力による屈折も規則性を引き継ぐ。その結果、一つずつ着弾する電子は粒子性を示し、射出を繰り返すと格子模様が描かれ波動性が現れる。

先に述べた観測問題であるが、これは、観測に用いた光(光重力子)の回転磁場(6章 電磁波とは何か?)により二重スリットの定常磁場が破壊され、ローレンツ力が働かなくなる為に発生するのだろう。

【光の輻射圧】

光のエネルギーは前項で説明したように、慣性エネルギーと電磁エネルギーが合わさったものである。

E=(1/2)*Mc*Vc² + W*ν*Vc・・・(W波動定数、Mc光相対質量、ν光周波数、Vc光速度)

光が物体に衝突した時の輻射圧は上式の慣性エネルギーにより発生する。上式で、慣性エネルギーは光速度の二乗に比例し、電磁エネルギーは光速度に比例(一乗)するが、光速度は極めて大きな数値の為、輻射圧は殆どが慣性エネルギーとなって観測される。

【光のドップラー効果】

接近する光は青方偏移し遠ざかる光は赤方偏移するのは本理論で矛盾しないかを考える。 光速度Cは一定であるのに、光が近づくと波長が短く青方偏移し、遠ざかると波長が長く赤方偏移するのは不思議である。 しかしこれは単に、光と光源を混同しているために発生しているだけである。

観測者Aと移動する物体B(光源)が存在するものとする。 物体Bから発する光は光速度C、波長λ、周波数μで固定している。 物体Bが観測者Aに直線上で接近していると仮定すると、その相対速度はVbである。 光は光源から速度C、波長λ、周波数μの固定値で連続的に照射されるが、物体B(光源)は一定の速度Vbで接近しているため、観測者Aが観測する光源Bの光の波長は速度Vbの分だけ短くなり、またその分の周波数が増大する。 物体B(光源)が観測者Aを追い越すと-Vbとなり波長はVbの分だけ長くなり、またその分の周波数が減少する。 すなわち光のドップラー効果とは、光そのものを観測しているのではなく、光源の接近又は離反による光の波長・周波数の変動を観測しているものであり、光そのものの速度・波長・周波数は一定で変わらない。

【重力レンズ効果】

光は分極した重力子であるため、空間の重力因子の影響を受け重力が発生する。 従って光が恒星やブラックホール等の巨大重力源の側を通過する場合、引力が発生し重力レンズ効果が起きる。 一般物理学では重力レンズ効果を重力による空間の歪みとしているが、本仮想物理では重力源の引力に、光重力子が引き寄せられた結果と考える。