第7章 電場とは何か?

電場(電界)は、帯電した物体の回りに存在し、その電荷に働く力の存在する領域であり、次の性質を持つ。

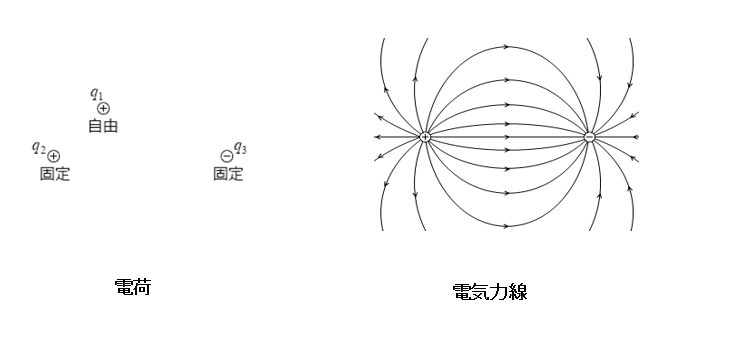

- ・固定された2つの+電荷と-電荷の間に、移動する+電荷を置いた時、その+電荷が移動する全ての軌跡の仮想的な線を電気力線と言う。(下図)

- ・+電荷と-電荷には吸引力が働き、+電荷同志や-電荷同志では排斥力が働く。

- ・電磁気力と重力の力の大きさは圧倒的に電磁気力の方が強い。

- ・クーロンの法則はF=k*q1*q2/r²であり距離の二乗に反比例する。

- ・原子の陽子と電子の比率は1:1である。

以上のことから本仮想物理の推測を行う。

まず、陽子と電子の比率は1:1であるが、これは陽子が全方位に均等に+の電場を放出し、これを電子が受け取っていると考えると明らかにおかしい。

陽子から全方位に+の電場が放出され直進し、電子がこれを受け取っているなら、電子が1個に限定されることはなくN個になるはずである。

ところが現実の原子は陽子:電子=1:1であるから、陽子から放出される+の電場は特定の1つの電子がペアとしてその殆どを独占していることになる。

ところで、電荷(電荷子)も粒子であるから、離れた場所でお互いの間に力が発生するためには力を介在する粒子が必要である。

そこで、「電荷子と電荷子の間には力を介在する粒子が存在し、その粒子は、+電荷因子と-電荷因子である」と仮定する。

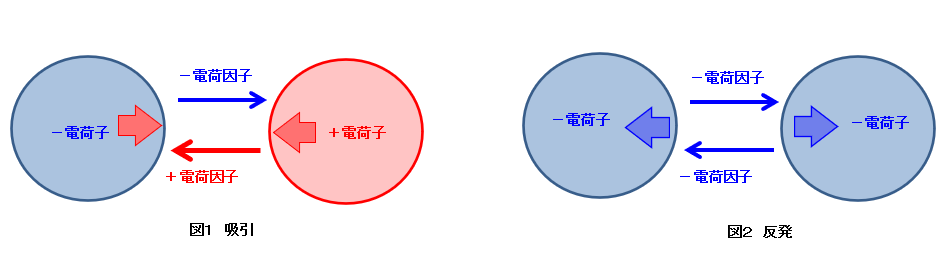

「+電荷子(陽子)からは+電荷因子が放出され、-電荷子(電子)からは-電荷因子が放出され、これを相手の電荷子が受け取ることで、+電荷と-電荷の吸引力、+電荷同志、-電荷同志の排斥力であるクーロン力が発生する。」

(「因子」とは力を介在する粒子である。奇怪転界では、粒子を「素」「子」「因子」の3種類に分類しており、その分類基準は絶対質量の量である。

具体的には「素>0」「子≒0」「因子=0」である。重力は絶対質量によって発生する為、絶対質量=0の「因子」には重力が発生しない。従って「因子」には慣性抵抗が発生せず、超光速で移動する超粒子となる)

この時、「電荷因子は直進しか出来ない」はずである。

(電荷因子が曲がるなら、電荷因子に力が加わっていると言う事である。その為には電荷因子に力を発生させる更に微細な粒子が必要となり堂々巡りしてしまう)

以上のように電荷因子を定義すると、電場は以下のように解釈できる。

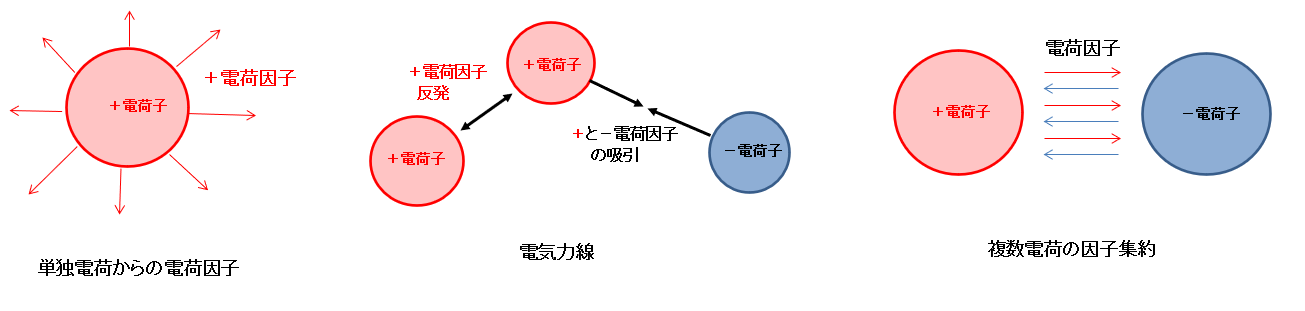

電荷子が単独の場合、電荷因子は全方向に均等に放出される。(下図)

電荷の移動による電気力線の曲線は、電荷子間でやり取りされる、この電荷因子による距離の逆二乗による反発と吸引で説明できる。(下図)

しかし、これでは陽子:電子が1:1の説明が出来ないため、「2つの電荷子が近隣に存在する場合、相手の電荷因子を受信すると、それに応じ自身の電荷因子を受信した方向に送り返す。

この電荷因子のやり取りの状態を因子集約と呼び、電荷因子の殆どが2つの電荷子に独占される。なお、電荷子が同極の場合でも、因子集約は同じように発生する」ものと仮定する。(下図)

(なお陽子と電子の間だけでなく、-電荷子と+電荷子が紐づいた光重力子においても因子集約は発生しているものと考える)

因子集約が発生すると、電荷因子は2つの電荷子間に集中するため、これによって発生するクーロン力は非常に巨大となる。

クーロンの法則が距離の逆二乗となっているので、因子集約はサーチライトのような放射形状で行われると考えれば、距離の逆二乗が成り立ち荷電粒子は電気力線に従って移動する。

電荷因子は、絶対質量が≒0の電荷子から放出されるさらに微細な粒子であるため、絶対質量は0と考えて良く、慣性抵抗は発生せず速度は超光速である。量子テレポーテーションは、この超光速により発生する。