第8章 磁場とは何か?

磁場(磁界)とは、「磁気力が働く空間」と定義されるが意味が良く分からない。

磁場は、次の性質を持つ。

- ・電流が流れると空間から右回転する磁場が現れる(右ネジの法則)

- ・強い電流が流れると、強い磁場が発生する。

- ・電磁波は電場と磁場が交互に発生し、速度は光速である。

- ・磁気双極子はN極とS極を持つ(入口と出口を示す概念であり粒子ではない)

- ・N極のみ又はS極のみの磁気単極子(モノポール)は存在しない。

- ・磁性体は特に磁化が起きやすい物質であるが、どんな物質でも強力な磁場を与えることで磁化を起こすことができる。

- ・磁場と電場によりローレンツ力が発生する。

電場と磁場は、電場の+と-、磁場のS極とN極、電場と磁場の相互作用等、お互いが密接な関係にあり表裏一体に見える。

ここで、仮にモノポールが存在すると仮定した場合、電場と磁場の関係は以下のようになる。

| 電場の粒子 | 磁場の粒子 |

|---|---|

| 光重力子(電磁波) | 磁気双極子 |

| 陽子 | S極単極子(モノポール) |

| 電子 | N極単極子(モノポール) |

| 中性子 | 中性単極子(モノポール) |

そこで以下を仮定する。

「電場に対応する光重力子(電磁波)に対し、磁場には磁気双極子が存在し、同じく重力子から生成される」 (標準理論における磁気双極子は磁場の入口と出口を示す概念で粒子ではないが、本仮想物理における磁気双極子は実態のある粒子である。また磁気単極子は現実世界と同様、本仮想物理でも存在しないものと考える。)

【磁気双極子】

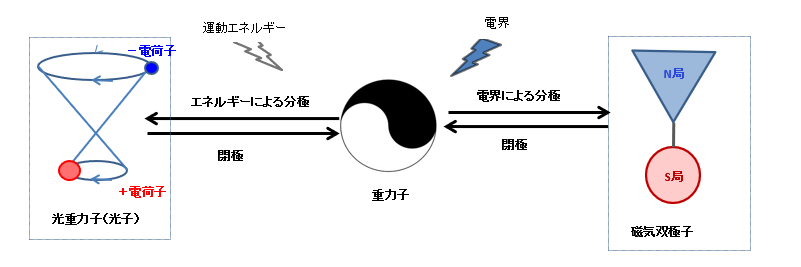

「重力子は、エネルギーが作用すると光重力子(-電荷と+電荷)に分極し、電場が作用すると磁気双極子(N極とS極)に分極する」

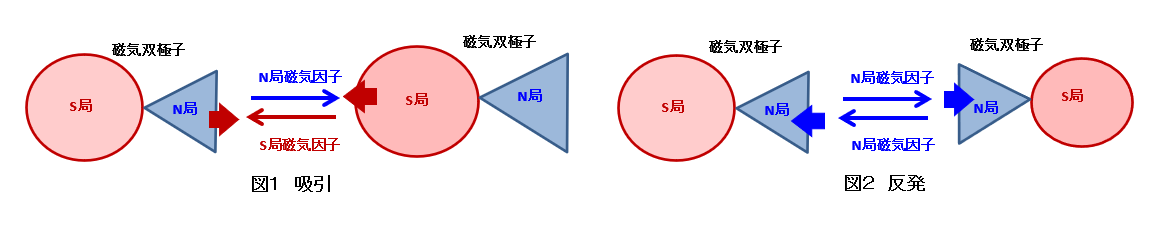

「N極とS極に分極した磁気双極子は、異極間で吸収力、同極間で反発力が働く。N極とS極間で力を介在する粒子はN局磁気因子とS局磁気因子である」

「磁場とは磁気双極子の事であり、N極とは磁気双極子N極、S極とは磁気双極子S極のことである。

また、磁石は磁気双極子の集合体であり、N極とS極とは、磁気双極子のN極とS極の事である。」

(以下、単にN極、S極と記載した場合は、磁気双極子N極、磁気双極子S極の事である)

「磁気双極子は、電場の強さに比例して分極の度合いが変わり、磁場の強さが変わる。また、電場が消えると磁気双極子は閉極し重力子に戻る為、磁場も消滅する」

電場の影響が無くなると磁気双極子は閉局し重力子に戻るため、光重力子の電場により磁場が現れ、光重力子が通り過ぎると磁場も消滅する。

磁気双極子も元は重力子であり、重力の影響を受け慣性抵抗(10章重力とは何か?)が発生するため、磁気双極子(磁場)の最高速度は光速度Cとなる。

【右ネジの法則】

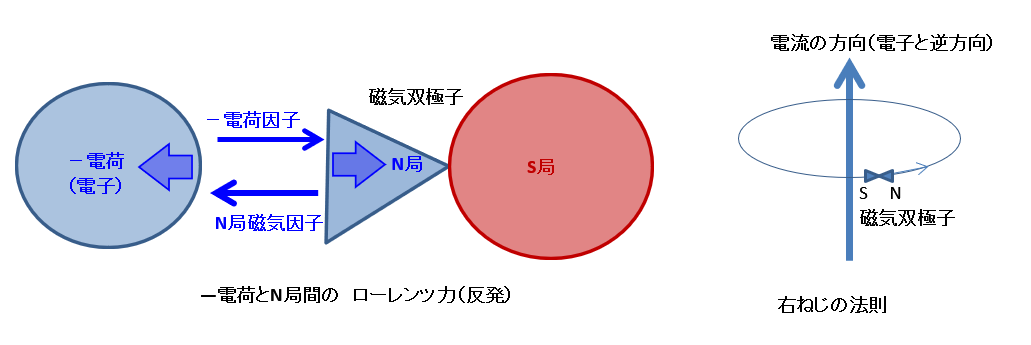

電子(-電荷)が移動すると、空間の重力子が分極し磁気双極子となる。 この磁気双極子のN極と移動する-電荷の間にはローレンツ力(9章ローレンツ力とは何か?)が働き、そこに電子のスピンが加わり、左巻きに押し出される磁気双極子の流れが発生する。 導体の周囲に左巻きに押し出された磁気双極子は、N局とS局がお互いに引き合うことで、導体の周囲を取り巻く左周りの磁力線となるが、これが電流に対する右ねじの法則である。

【コイル】

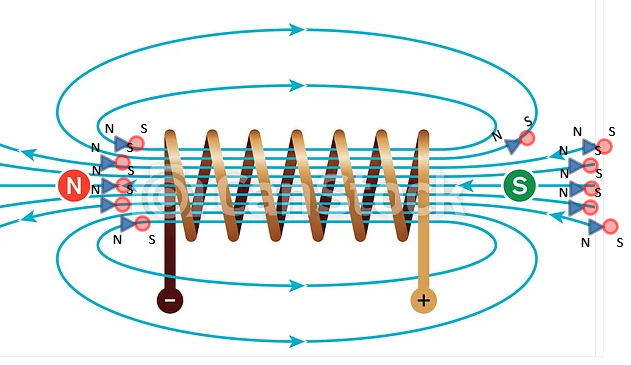

導体をコイル状にして電流を流すと、空間の磁気双極子のN極にローレンツ力が働き、コイルの一方は磁気双極子のN極を先頭にして押し出され、反対側はN極を先頭にして吸い込まれる。(下図) 押し出される側はN極に、吸い込まれる側はS極になる。 コイルの磁力線がN局からS局にループするのは、連なって流れる磁気双極子のN局とS局が引き合って、磁力線となるためである。

【磁性体】

本章で扱う磁性体とは、磁力の方向に磁化される強磁性と常磁性であり、磁極(N局及びS局)に対し完全に反発する反磁性については「12章 超電導とは何か?」にて検討する。

磁性体に強い磁場を加えると、磁場に直交する方向に竜巻旋回の電子と陽子が整列し、この整列した竜巻回転の電荷により与えられた磁場と同一方向に新たな磁場が発生する。

また近隣の竜巻原子核でも同じ整列が同時に起きるため、外部からの磁場がなくなっても同じ整列を維持するのが強磁性体(永久磁石)であり、磁場がなくなると整列が元のバラバラ状態になるのが常磁性体である。